最終更新日:2013年5月17日

石塚左玄の紹介

日本で初めて「食育」を提唱

石塚左玄(いしづかさげん)の紹介

左玄は、1851年に福井市子安町(現、宝永4丁目)に生まれました。漢方医学を学び、医師と薬剤師の資格を有し、陸軍少将、陸軍薬剤監などとして活躍しました。

1896年(明治29年)に著した「化学的食養長寿論」で、「学童を持つ人は、躰育も智育も才育もすべて食育にあると考えるべきである。」とし、体育、知育、才育の基本となるものとして「食育」の重要性を述べています。

また、「民族の伝統的食習慣を軽々しく変えるべきではない。地方に先祖代々伝わってきた食生活にはそれぞれ意味があり、その土地の食生活に学ぶべきである。」という現代の地産地消につながる、「入郷従郷」の考えを説くとともに、食の栄養、安全、選び方、組み合わせ方の知識とそれに基づく食生活が心身ともに健全な人間をつくるという教育、すなわち食育の大切さを説いています。

左玄の弟子達は仏教用語でもある「身土不二」(身体と自然は一体である意)の言葉を使って、更に世界に「マクロビオティック」として左玄の食養を広めていきました。

その左玄が明治の時代に残した食育の考え方が、今よみがえり、「食育基本法」の礎になったといえます。本市は、我が国で初めて食育を提唱した石塚左玄の生まれた地であり、その意味では、食育という言葉のふるさとといえます。

「食育」とは

食育基本法(平成17年7月施行)では、食育を次のように説明しています。

- 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

- 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること

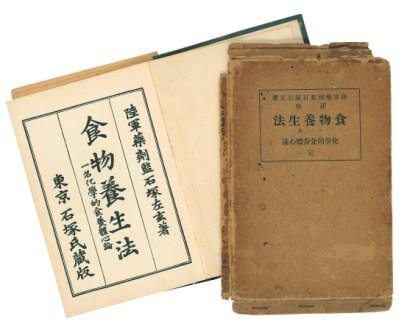

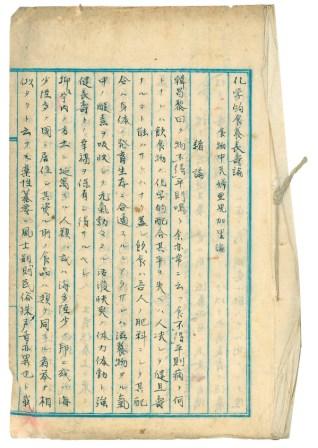

左玄が著した「食物養生法」「化学的食長寿論」

左玄は、「郷に入りては郷に従う食養法を実行すべき」と強調しています。そして、左玄の弟子が左玄の訓えを伝える為に「身土不二」という言葉を用いたようです。自然と人間は1つのものであるという意味です。

また、「春苦味、夏は酢の物、秋は辛味、冬は脂肪と合点して食え」と旬の食物の大切さを説いています。

つまり、その土地の季節のものを食べる事が、最も健康的で栄養が豊富である。それが自然であり、そこに住んでいる人に一番優しい食になると説きました。

|

|

|

食物養生法(写真:NPO法人フードヘルス石塚左玄塾所蔵より提供) |

化学的食長寿論(写真:NPO法人フードヘルス石塚左玄塾所蔵より提供) |

食の6つの訓え

左玄は、「食の訓え」を簡単で分かりやすい言葉で人々に教えました。

1.家庭での食育の重要性 (食育は家庭教育)

子どもの教育においては、健康と命に関わる食育が一番大事で、食育は親が行う家庭教育である。

2. 命は食にあるという考え(食養道)

私たちの心身は食によって作られているから、食は命そのものである。

3. 人間は穀食動物である (人は穀食動物)

人間は臼歯の数やあごの形から穀物を食べる動物であり、日本人はお米を主として食べる人種である。

4. 食物は丸ごと食べる (一物全体食)

栄養は食べ物の一部分にあるのではなく食べ物全体にあるから、なるべくそのまま丸ごと食べるのが身体によい。

5. 地産地消で地域の新鮮で旬のものを食べる (入郷従郷・身土不二)

住んでいる地域の旬のものを食べることが最も自然で心身に優しく、新鮮で、栄養価も高いので健康になる。

6. バランスのある食事 (平衡)

食事は偏らず、バランスよく何でも食べることが大切である。

お問い合わせ先

農林水産部 農政企画課

電話番号 0776-20-5420 | ファクス番号 0776-20-5740

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】

業務時間 平日8:30~17:15

ページ番号:002602