ホーム > 教育・スポーツ・学習 > 学校 > 学校教育 > 令和6年度全国学力・学習状況調査の本市の結果について

最終更新日:2024年10月15日

令和6年度全国学力・学習状況調査の本市の結果について

令和6年度に実施した全国学力・学習状況調査の結果について、本市の概要をお知らせします。なお、本調査により測定できるのは、学力の一部であり、学校における教育活動の一側面に過ぎません。序列化や過度な競争につながらないように十分配慮したいと考えています。

<調査の目的>

- 全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析する。

- 学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てる。

<調査の概要>

- 調査実施日:令和6年4月18日

- 調査対象:小学6年児童、中学3年生徒

- 調査内容:教科に関する調査 国語・算数(小学6年)、国語・数学(中学3年)

生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

<調査問題>

国立教育政策研究所をご覧ください。

<結果概要>

| 福井市 | 国語 | 算数・数学 |

|---|---|---|

| 小学校 | 72 | 70 |

| 中学校 | 60 | 57 |

教科概要

◇は成果と見られるもの

◆は課題と見られるもの

※課題については、今後、学校において授業の改善と指導の充実を図っていきます。

小学校国語に関する分析

◇14問すべてが国の正答率を上回っています。

◇「知識及び技能」に関する問題では、情報と情報との関連付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方を理解しているかどうかをみる問題がとてもよくできています。

◇「読むこと」では、人物像や物語の全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりすることがとてもよくできています。

◆「話すこと・聞くこと」では、資料を活用するなどして、自分の考えが伝わるように表現を工夫する問題において、国の正答率を大きく上回っていますが、十分とは言えません。

◆「書くこと」では、目的や意図に応じて、事実と感想、意見とを区別して書くなど、自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫することができるかどうかをみる問題において、国の正答率を大きく上回っていますが、十分とは言えません。

◆「読むこと」では、登場人物の相互関係や心情などについて、描写を基に捉えることができるかをみる問題において、国の正答率を大きく上回っていますが、十分とは言えません。

小学校算数に関する分析

◇16問すべての問題が国の正答率を上回っています。

◇すべての領域で国の正答率を上回っており、特に「A数と計算」「C変化と関係」「Dデータの活用」では、5ポイント以上、上回っています。

◇記述式の問題の平均正答率は、国を大きく上回っています。

◇「A数と計算」では、除数が小数である場合の除法の計算をする問題の正答率が、国を大きく上回っています。

◇「C変化と関係」では、速さの意味について理解しているかどうかをみる問題の正答率が、国を大きく上回っています。

◆「B図形」では、球の直径の長さと立方体の一辺の長さの関係を捉え、立方体の体積の求め方を式に表すことに課題があります。

◆「C変化と関係」では、道のりが等しい場合の速さについて、時間を基に判断し、その理由を言葉や数を用いて記述することに課題があります。

中学校国語に関する分析

◇15問中12問が国の正答率を上回っています。

◇「知識及び技能」に関する問題では、表現の技法について理解しているかどうかをみる問題や、行書の特徴を理解しているかどうかをみる問題が国の正答率を大きく上回ってます。

◇「書くこと」では、目的や意図に応じて、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確に書くことができています。

◆「話すこと・聞くこと」では、必要に応じて質問しながら話の内容を捉えることや、資料を用いて、自分の考えが分かりやすく伝わるように話すことに課題があります。

◆「書くこと」では、表現の効果を考えて描写するなど、自分の考えが伝わる文章になるように工夫することができるかをみる問題において、国の正答率を上回っていますが、十分とは言えません。

◆「読むこと」では、文章と図を結び付け、その関係を踏まえて内容を解釈することに課題があります。

児童生徒質問紙 結果

1 家庭生活について

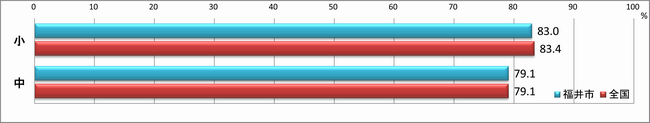

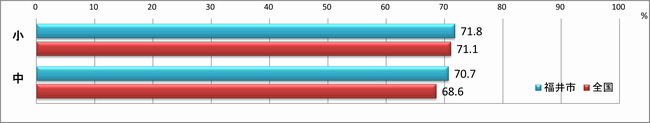

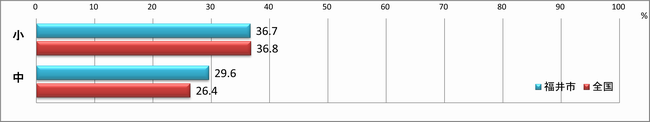

(1)生活習慣

小中学校とも、朝食を毎日食べている児童生徒の割合が、国を上回っています。また、毎日、同じくらいの時刻に寝ている児童生徒の割合が、小学校で国を上回っています。

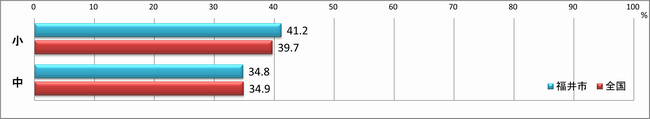

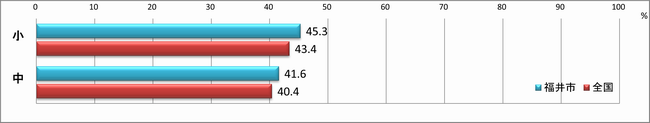

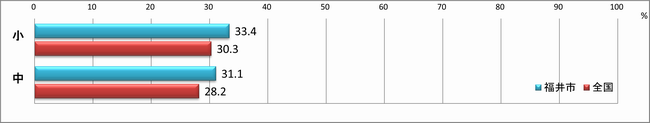

(2)学習時間

平日1日あたり1時間以上、また、休日1日あたり2時間以上勉強している児童生徒の割合が、国を下回っています。

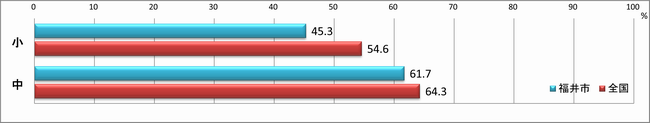

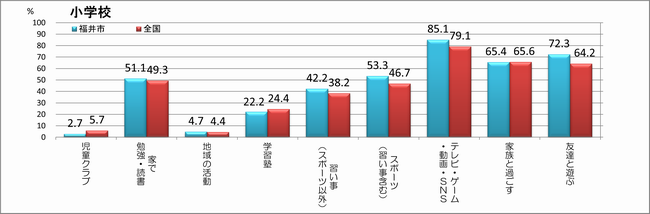

(3)放課後や週末の過ごし方

小中学校とも、「テレビ、ゲーム、動画視聴、SNSをしている」と回答した児童生徒の割合が高いです。また、地域で習い事やスポーツなどに取り組む児童生徒もいます。

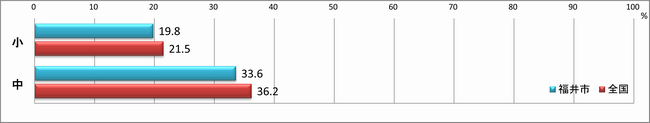

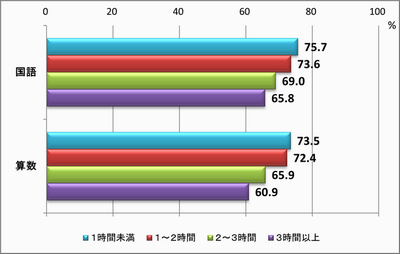

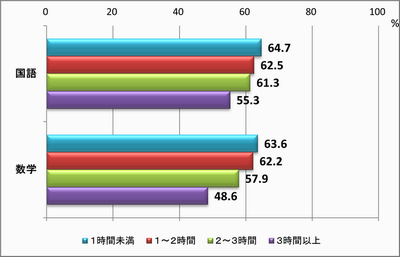

(4)家庭生活に関する質問と各教科の平均正答率との関係

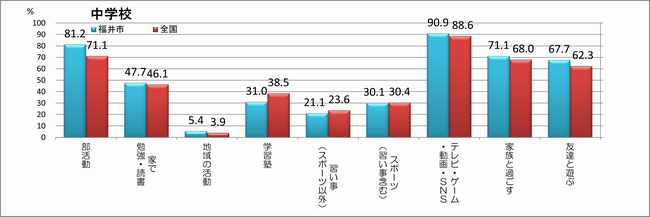

A 「毎日、同じくらいの時刻に寝ているか」という質問に対して、肯定的に回答した児童生徒ほど、各教科の平均正答率が高い傾向にあります。

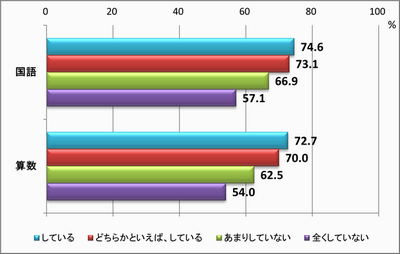

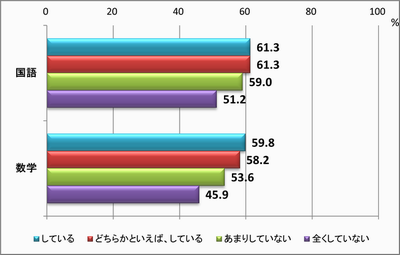

B 平日1日当たりのスマートフォン等によるSNSや動画の視聴時間が短い児童生徒ほど、各教科の平均正答率が高い傾向にあります。

※(1)のグラフは、選択肢〔当てはまる〕を選んだ児童生徒の割合を示しています。

(1)生活習慣

A 朝食を毎日食べている

B 毎日、同じくらいの時刻に寝ている

(2)学習時間

A 平日、1日あたり1時間以上勉強をしている(学習塾や家庭教師等の時間も含む)

B 土曜日や日曜日など学校が休みの日に、1日あたり2時間以上勉強をしている(学習塾や家庭教師等の時間も含む)

(3)放課後や週末の過ごし方

放課後や週末に何をして過ごすことが多いか(※複数回答可)

【小学校】

【中学校】

(4)家庭生活に関する質問と各教科の平均正答率との関係

A 毎日、同じくらいの時刻に寝ている

| 【小学校】 | 【中学校】 |

|

|

B 平日1日当たりのスマートフォン等によるSNSや動画の視聴時間

| 【小学校】 | 【中学校】 |

|

|

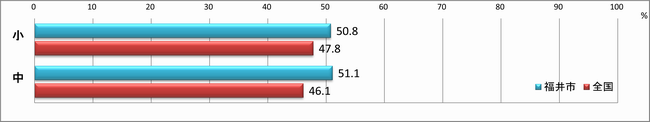

2 自分自身のことについて

(1)自分には、よいところがある

小中学生ともに、自分には、よいところがあると感じている児童生徒の割合が、国を上回っています。

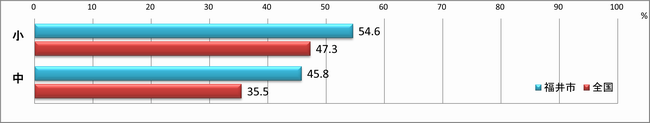

(2)人の役に立つ人間になりたい

小中学生ともに、人の役に立ちたいと思っている児童生徒の割合が、国を上回っています。また、地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合が、中学校で国を上回っています。

(3)自ら考え、工夫する

小中学校ともに、分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学び方を考え、工夫することができている児童生徒の割合が国を上回っています。

※グラフは、選択肢〔当てはまる〕を選んだ児童生徒の割合を示しています。

(1)自分には、よいところがある

(2)人の役に立つ人間になりたい

A 人の役に立つ人間になりたい

B 地域や社会をよくするために何かしてみたい

(3)自ら考え、工夫する

分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学び方を考え、工夫することができている

3 学校生活について

(1)授業や学校生活

小中学生ともに、授業や学校生活で、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決に取り組んでいる児童生徒の割合が、国を上回っています。

(2)先生の指導

小中学校ともに、先生は、授業やテストで間違えたところや、理解していないところについて、分かるまで教えてくれていると回答した児童生徒の割合が、国を上回っています。

※グラフは、選択肢〔当てはまる〕を選んだ児童生徒の割合を示しています。

(1)授業や学校生活

授業や学校生活で、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決に取り組んでいる

(2)先生の指導

先生は、授業やテストで間違えたところや、理解していないところについて、分かるまで教えてくれている

ご家庭へのお願い

今年度の調査結果から、自己を肯定的に捉え、家庭生活や学習活動にしっかり取り組んでいる子どもたちが多いことがうかがえます。また、家庭における生活習慣と各教科の平均正答率との関係性も見られます。規則正しい生活習慣は体の健康だけでなく、心の健康や充実した学校生活にもつながります。本調査結果を、生活リズムや学習習慣、学校生活でがんばって取り組んでいることなどについて、お子さまと話し合うきっかけにしていただければと思います。

本市では、「学びをつなぐ・未来につなげる~『つながる』を大切にした学校づくり~」という学校教育方針のもと、郷土福井に誇りをもち、たくましく生きる子どもの育成を目指しています。この方針のもと、小中学校においては、地域社会や子どもを支える多様な人々など、様々な「人・もの・こと」と子どもの学びをつなぐことで学校教育を充実させ、子どもが主体的に未来を切り拓く力を育んでいます。

今後も、家庭や地域と学校教育とのつながりを大切にし、子どもたちの健やかな成長を共に支える学校でありたいと考えております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課

電話番号 0776-20-5350 | ファクス番号 0776-20-5344

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】

業務時間 平日8:30~17:15

ページ番号:018896