ホーム > 観光・文化・イベント > 文化 > 文化・芸術施設 > 【おさごえ民家園】旧蓑輪家住宅

最終更新日:2024年4月1日

【おさごえ民家園】旧蓑輪家住宅

旧蓑輪家住宅(福井市指定文化財)

建築年代:18世紀前半

旧所在地:越前市八石

石剣が出土したことからも知られるように、八石(はちこく)付近は早くから開けた土地でした。蓑輪又兵衛家は、この八石で古くから庄屋を勤めてきた家柄です。蓑輪家には2つの普請帳(ふしんちょう)が保存されています。普請帳には建築に要した材料や費用、また、手伝いや祝いの内容が記録されており、いつ、どのようにして家が建てられたかを知ることができます。

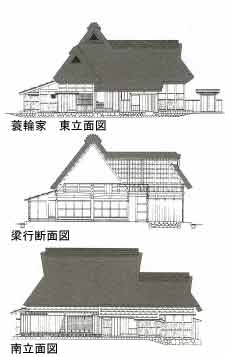

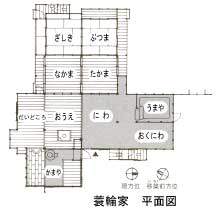

村の中央正面に屋敷を構え、八石付近で「かぐら」と呼ばれるつのやを正面と右側の二方に付けたその姿は、実に堂々としたものでした。しかし、それは一時に出来上がったものではなく、何度かの増築を経て完成したものでした。つのやとは一般に主棟から直角に、時には平行に分岐した付加的な棟のことをいい、建築の規模を拡大する方法の一つでした。

おくにわと厩のある「かぐら」は元々一戸の住宅でしたが、後に当住宅に付加されたものです。また、前方のかまやは新たに材料を求めて増築されましたが、これらの普請が寛政5年(1793)に行われたものと考えられます。文化6年(1809)には、奥の座敷部が増築されました。ざしき、なかま境には新旧2本の柱が並んで建っており、古さの差から蓑輪家住宅の主部は18世紀前半には建築されたものと考えられます。

かまややおくにわが増築されるまでは、おうえが土座(どざ)であったことが普請帳や柱の痕跡から推測されます。さらに、たかまの部分も土座で、当初は現在のようなかまにあたる部分を部屋として囲っただけの直屋(すごや)だったようです。土座とは、土間の上に藁や籾殻を置き、むしろを敷いた床のことで、板材が高価だった昔は仏間や寝室以外の床はほとんど土座でした。福井市近郊でも大正頃まではあちこちで見ることが出来たと言われています。

福井県嶺北地方南部では、平入りの民家が分布しています。旧今立町では、平入りの民家と嶺北地方中央部に分布する妻入りの民家が見られます。旧蓑輪家住宅は基本的には後者の型に属しながら、前方のつのやに前者の影響を見ることができます。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 おさごえ民家園

電話番号 0776-34-3794 | ファクス番号 0776-34-3794

〒918-8011 福井市月見5丁目4番48号 【GoogleMap】

業務時間 8時30分から17時15分

【開園時間】9時から17時15分(入園は16時45分まで)

【休館日】月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)、祝日の翌日(但し、翌日が土・日曜日の場合は開園)、年末年始(12月28日から1月4日)

ページ番号:010815