ホーム > 観光・文化・イベント > 文化 > 文化・芸術施設 > 【おさごえ民家園】旧岡本家住宅

最終更新日:2024年4月1日

【おさごえ民家園】旧岡本家住宅

旧岡本家住宅(福井市指定文化財)

建築年代:18世紀前期

旧所在地:若狭町有田

この住宅は岡本繁夫氏から福井市が譲り受け、昭和59年に解体し、同62年移築・復原したものです。土蔵1棟と灰小屋も主屋とともに移築され、できるだけ元の屋敷の雰囲気を伝えるよう配慮して復原されています。また、民家園内では唯一の若狭地方から移築された古民家です。

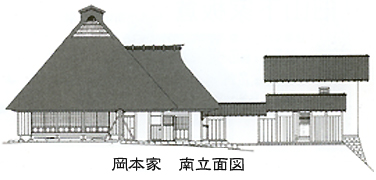

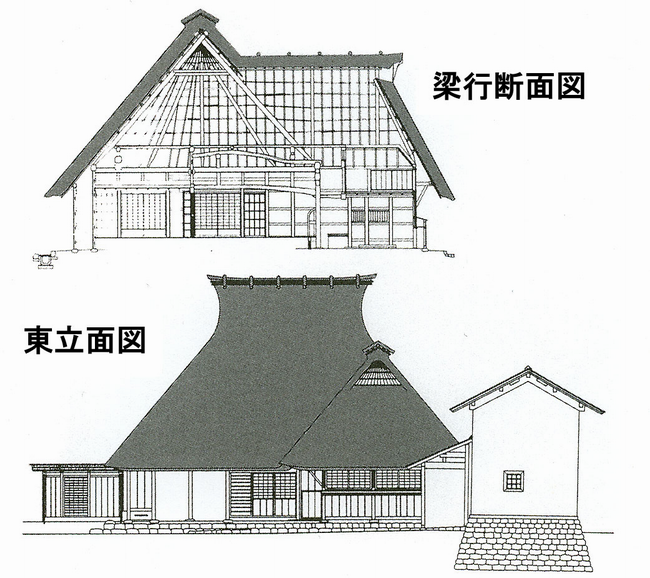

主屋は茅葺き入母屋造り平入りで、右手前方につのやが出ています。若狭地方は越前地方に比べ雪が少ないため、柱が細く軒も低いです。軒が低く、深い様子はどっしりとしていて、いかにも古風な感じを与えます。嶺北地方ではつのやのある民家は珍しくありませんでしたが、嶺南地方では非常に珍しいものでした。屋根の輪郭は嶺北地方と異なり直線的で、棟の頂も丸みを持たず、茅を葺く手順も嶺北地方とは異なっています。

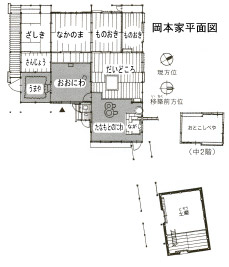

間取りは棟通りで前後に大きく2分されています。後方にざしき、なかのま、ものおき、なんどを連ね、前方にはおおにわをはさんでうまやとだいどころが配されています。にわはだいどころの前方に造られ、つのやの部分にも延びており、この上におとこしべやが造られています。おとこしべやはうまやの上などにあり、だいどころの上におなごしべやとするのが普通ですが、床の間を構え、舟底天井を張ったこの部屋は、家人の個室として使われた時期があったのかもしれません。

ざしきとなかのまの境は、なかのま側に半間ずらしてざしきを拡大する改造が行われていましたが、移築の折に復原されました。移築の際、さんじょうの縁側の板から安永3年(1774)の、なかのま・にわ境の板戸の上桟(かみざん)から天明4年(1784)の墨書が発見され、この住宅はそれ以前に建ったことが確かめられました。特にこの部分の縁は、ざしきの縁と細部の仕様が異なるため、後に改造されたことが明らかです。したがって、創建はそれより以前の18世紀中期か18世紀前期と考えられます。

ざしきと縁側境の中央に建つ柱は、障子1本分が通り抜けられるよう繰り抜いてあります。しかし、その理由は明らかではありません。当家ではこれを庄屋柱と呼び、代官等が当家を訪れたときに外から切りつけられぬようにこの柱があるのだと伝えられています。

土蔵は外壁が中塗り仕上げのままで、漆喰も塗られておらず、腰板(こしいた)も張られていません。屋根は二重になっており、野地板(のじいた)の上にむしろとウラジロを重ねて土を塗り、その上に合掌を置き、屋根下地が作られています。両妻に穴を開けて、空気層の換気をはかっています。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 おさごえ民家園

電話番号 0776-34-3794 | ファクス番号 0776-34-3794

〒918-8011 福井市月見5丁目4番48号 【GoogleMap】

業務時間 8時30分から17時15分

【開園時間】9時から17時15分(入園は16時45分まで)

【休館日】月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)、祝日の翌日(但し、翌日が土・日曜日の場合は開園)、年末年始(12月28日から1月4日)

ページ番号:010810